民事审判审诉两端沟通路径的构建

李新庄 党权

审判压力高位运行背景下,法官与当事人之间的沟通以开庭及程式化裁判结果输出为主,当事人“知其所以然”等释法需求及得到倾听、关爱等心理需要得不到满足。不少当事人对裁判结果认同度不高,主要由于沟通不畅而非事实或法律认定存在问题。群众路线是党的生命线和根本工作路线,司法工作应践行群众路线,在办好案件的同时,将对话融通精神贯穿融进于工作全过程,避免当事人不必要的“误判”,提升群众对裁判结果的理性和情感认同。本期刊登的是《民事审判审诉两端沟通路径的构建》(获评江苏省法学会民事诉讼法学研究会2025年会论文优秀奖,本文有删减)。

一、点题:民事审判审诉两端沟通路径何以不畅?

(一)调解和宣判环节沟通交流不足

调解有助于法官深入了解当事人内心多层次诉求。宣判承载着司法最终、正式立场观点开示的重要功能。在调解、宣判工作中做好沟通对于降低上诉率、预防信访矛盾的重要价值不言而喻。但实践中,法官在调解和宣判环节投入精力较少,究其原因:就调解而言,一方面成功与否面临不确定性,另一方面审限压力使人无暇他顾;就宣判而言,在不少情况下演变为当面发放判决书或者直接邮寄判决书的简单化问题。

(二)裁判过程对当事人内心需求关注不足

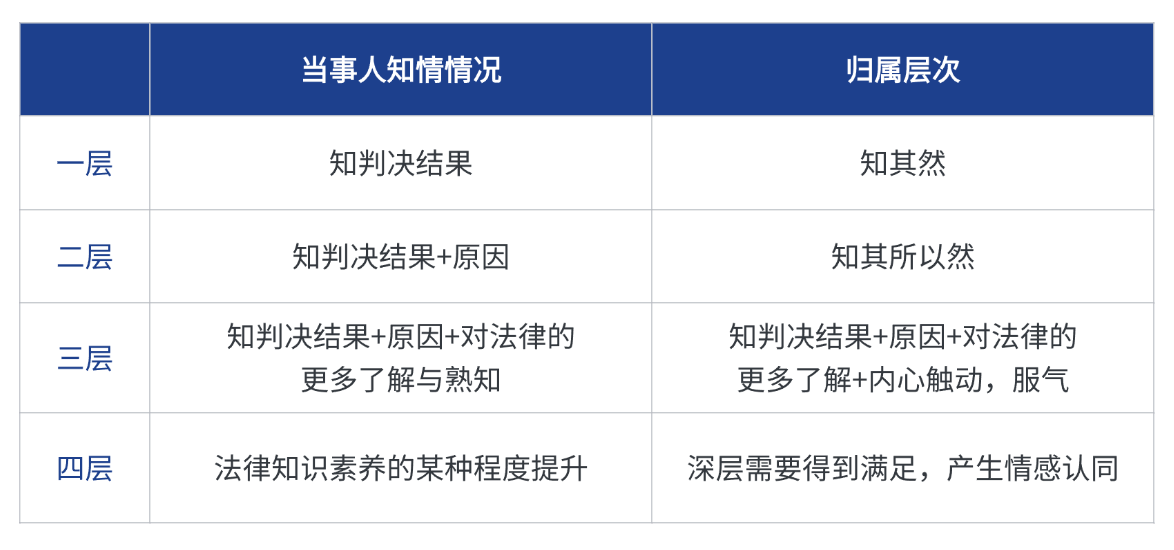

判决是矛盾纠纷的最后解决办法,但有的判决书少字惜言,释法说理不够,发挥不了让当事人“知其所以然”的功能,有的判决书文字表述僵硬,易激化当事人情绪。实际上一纸判决,不仅是定分止争的现实理性依据,还承载着当事人知其然、知其所以然的求知需求和更深层次的情感需求(详见下表)。

(三)群众工作不够积极主动

当事人或其他有关人员带着疑问,通过电话、网络,甚至直接上门,提出咨询、质疑或者表达不满的情况比较常见。这些情况是习近平总书记指出的“送上门的群众工作”。实践中,有的司法人员确实忙于工作,没有时间接待处理。但也不排除因嫌当事人麻烦而找理由躲避、拒绝的情况,或仅满足于写情况报告、完成上级要求,缺乏直面当事人的勇气和积极性。

二、析题:对话融通在民事审判活动中的重要价值

(一)对话融通是沟通理性在司法活动中的实践表达

对话,指两个或更多的人之间的谈话;融通,指使流通,使融洽。本文所述对话融通,指以司法人员为主导的各相关主体,在依法解决矛盾纠纷、推动法治社会建设等活动中,投入时间精力,主导或参与进行较为充分的沟通交流,争取就职责范围或其关心的涉诉或涉法问题达成某种合意的语用学工作方法或过程。具有以下特点:一是群众路线性。对话融通是司法借用谈话的接地气、灵活、开放、平等等优良品质开展本职工作,是群众工作路线在司法领域的具体体现。二是准司法性。对话融通是司法充分发挥能动性的体现,与狭义的办案活动相交叉。三是工作的可自选性。司法职责基本上都是规定性动作以及格式化的工作流程。而对话融通工作,除与司法职责相重合的内容以外,更多的是未作规定、未有明确要求的“良心”活。

(二)对话融通具有价值合理性

对话融通是法院主动应对挑战、有效解决社会矛盾纠纷、促进社会和谐稳定的现实举措,具有重要价值。一是“超越常规”价值,视情开展超越于“规定性动作”要求的工作任务。二是“思想深耕”价值。对话融通的着眼于预防化解社会矛盾,深度要求高于当下实践,属于司法维度思想深耕工作。三是“水土贴服”价值。对话融通之群众路线的底色和特质受到民众赞同和支持。

(三)对话融通具有问题应对合理性

对话融通直面社会现实问题的客观需要,是法院工作高质量发展的可循之路。一是有助于实质化解矛盾纠纷。司法工作中真正能让当事人息诉服判的,是当事人心结的解开,这往往离不开大量的沟通交流工作。二是有助于推动司法工作迈上新台阶,对话融通能有效消除或缓解当事人的不满情绪,可称之为司法的“软工程”。三是有助于增进社会和谐,关注到现代法治文明不仅仅是法律的可诉性和权利救济性,还包括当事人诉求的充分有效表达以及对诉讼过程及其结果的知情。

三、破题:深化以对话融通为核心的审诉两端沟通路径构建

(一)做好办案过程中的对话融通工作

做好办案过程中的对话融通工作,就是从事有关工作的司法人员,要抓住机会,视情将针对性的普法宣传、问题解答、疑虑化解、矛盾钝化等沟通交流活动,有机融合于案件的审查起诉、文书送达、开庭审理、宣判及判后意见交流、二审甚至执行的各个环节。做好办案过程中的对话融通工作,实质上就是高度重视并认真贯彻落实司法的沟通理性,将司法的沟通理性实实在在地体现为法官的释明权、当事人知情权和抗辩辩论权。当前尤其要加强调解、判决书制作、判后答疑和执行环节的沟通交流工作,让这些环节成为沟通交流的真正机会和平台。

(二)做好送上门的对话融通工作

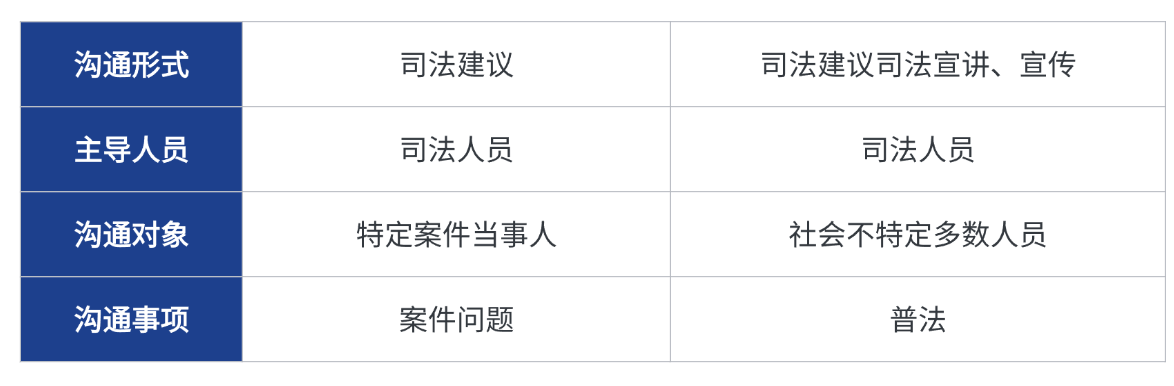

做好送上门群众工作,是司法的重要责任。司法人员要避免推诿懈怠、少语惜言,坚持秉持公心和认真负责态度,按照司法应有的礼仪、职业道德、职业规范性要求,高度重视并认真对待,保证“有来”就“有往”、“有求”就“有应”,尽管不一定能让当事人及其家人得到其想要的结果,但能让上门的群众感受到尊重和体恤(详见下表)。

(三)做好“请进来”和“走出去”的对话融通工作

做好“请进来”和“走出去”对话融通工作的重点在选材。在选材上要具有问题意识,重点聚焦于“实践遇到的新问题、改革发展稳定存在的深层次问题,人民群众急难愁盼问题”。

一是选取典型案件院内开“大庭”。对于高发且有一定社会影响、有一定教育意义的典型案例,适时邀请人大代表、政协委员、当事人所在地社区居民和村民、学生以及其他关心案件的人员到法院听庭。通过多多“请进来”,增进司法与民众彼此之间的理解和信任,推动法治进步。

二是向外发送司法建议、宣传短信。在遇有诸如物业纠纷、金融借款合同纠纷等“一对多”的案件中,经审查发现属于“一”的一方责任反复引发的案件问题,及时与该方进行沟通联系,视情适时发送司法建议,提醒自查自纠,消除问题根源。除此之外,还可以利用新兴媒体等其他更灵活形式进行宣传。比如,遇有诸如社区、农村以及单位等特定微信群体共性多发案件问题,及时与群主取得联系,视情适时发送宣传短信等。

三是“走出去”开庭、宣讲、宣传和咨询。对于高发且有一定社会影响、有一定教育意义的典型案例,司法也可以“走出去”,到对群众更有吸力的诸如露天广场等地方,开庭、宣讲、宣传和咨询,因受众群众多、气氛轻松活跃而应能取得宣传性沟通的好效果。

四、余论

对话融通是通过采取重视和加强类似群众思想工作的措施所进行的司法自我深化工作。由于是自我深化,无疑应当主要依靠司法人员的内力来支撑和带动,这种内力可能就是发自内心关爱群众的精神情怀以及当下倡导的“如我在诉”精神境界。思想通,才能行动灵。鉴于在有的人看来对话融通工作某种程度上是多余的事,因此,思想不认同,强迫是很难做好的。司法机关应当在完善考核和提供有利条件的同时,切实加强对于干警的教育管理。就司法人员自身而言,应当切实负起责任,加强行为自觉,如有必要,尽可能将沟通理性精神洒播于司法场域的每个角落。同时,还要有能做事、做成事的坚韧性,甚至即使遭遇当事人的无视、不理睬时仍能一往直前。毕竟,在本不深厚的法治土壤上,培育沟通理性道更长,任务更艰巨,确有相当的韧性才能取得想要的结果。

正文结束