近日,江苏省高级人民法院下发《关于全省法院2023年度优秀司法建议评选结果的通报》,玄武法院关于合理确定住房公积金缴存主体、防止一事多案程序多转的司法建议获评全省法院2023年度优秀司法建议。这份司法建议从酝酿、排查、调研、会商到最终定稿,前后历经十个月,凝聚了两家法院多名法官的心血和汗水,让我们一起来看看能动司法的生动影像卷吧!

准字为先,提炼类案共性

这份优秀司法建议产生的契机是一起普通的征缴住房公积金行政非诉执行审查案件。在听证程序中,被申请执行人提供的一份民事判决书引起了合议庭的注意。

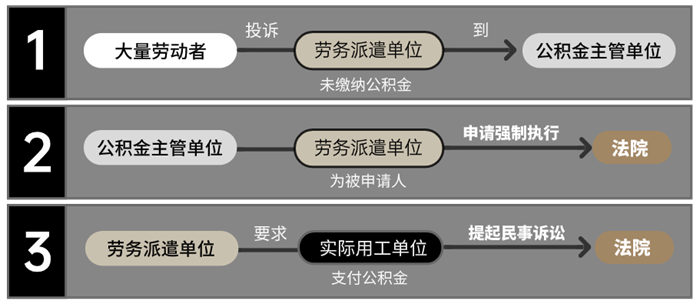

被申请执行人是一家劳务派遣单位,在与劳动者签订劳动合同后,将劳动者派遣至实际用工单位工作。因未为劳动者缴纳住房公积金,该单位被多名劳动者投诉至公积金主管单位。根据法律规定,公积金主管单位作出责令该单位为投诉职工补缴住房公积金的决定书。因该单位未在法定期限内提起行政复议或行政诉讼,也未履行缴存义务,公积金主管单位向法院申请强制执行。在法院组织的听证程序中,该单位提供了一份类案生效民事判决,其中载明该单位与实际用工单位事先约定被派遣职工的社会保险费用均由实际用工单位承担,故判决实际用工单位支付劳务派遣单位为劳动者补缴的住房公积金。由于公积金案件中的投诉职工往往具有群体性的特点,法院认为此案可能并非个例,故对2020年以来申请强制执行征缴公积金案件做了全面梳理排查,提炼类案共性。

实字为基,做实基础调研

玄武法院排查发现,2020年以来公积金主管单位共申请强制执行征缴公积金案件392件,其中绝大部分均为劳务派遣性质的劳动者投诉劳务派遣单位所引发:

客观上形成“一事多案、程序多转”的问题,加大了当事人的诉讼负担。比如某人力资源公司的系列案件中,劳务派遣公司反映其与包括某公交公司在内的637家公司签订了劳务派遣协议。截至2023年11月10日,派遣至实际用工单位的员工中,有1156名劳动者向公积金主管单位投诉。公积金主管单位已向法院申请听证审查的劳动者人数为90人,还有大量听证审查案件即将涌入法院。法院作出准许强制执行裁定后,某人力公司分别向鼓楼区法院、雨花台区法院起诉某公交公司,均获胜诉判决,相关案件数量为53件。

联字为要,协作把脉开方

初步调研结果显示,如果不能及时从源头预防化解,涉案企业将陷入“维权循环”,劳动者也无法在短时间内获得救济。为全面掌握现行处理模式的利弊,玄武法院一行到公积金主管单位实地调研,深入了解该类案件的产生背景、企业经营状况和劳动者的维权状况,对劳动者、劳务派遣单位、实际用工单位三方诉求做到心中有数。

在此基础上,玄武法院专门邀请行政案件集中管辖法院江北新区法院召开司法协作会商会,两院主要领导亲自参加,专题共商共研现行法律规定下住房公积金缴存主体认定难题。

两家法院分别派出公积金非诉执行案件和行政诉讼案件审理经验丰富的法官代表,从专业角度详细分析“公积金缴存主体中的单位扩大解释为包括实际用工单位”的合法性和可行性,打好司法建议依据解释基础。邀请公积金主管单位主要领导参加座谈,提前沟通消除行政机关疑虑,提高建议的可接受度。

畅字为重,打通维权要塞

经多轮研究,玄武法院向公积金主管单位发出司法建议,在秉持劳动者合法权益优先保护和公平原则的前提下,针对不同情况分类施策,以实现减轻当事人讼累、降低行政成本、节约司法资源的共赢局面。公积金主管单位在前期会商阶段积极配合法院调研,主动联系劳动者和企业收集意见建议,并结合自身工作实际表达了执法现实困境。收到司法建议后,公积金主管单位迅速组织专题研究,逐条分析落实司法建议的改进措施,并在形成统一意见后第一时间复函表示,法院的司法建议兼顾职工、劳务派遣企业、用工单位三方的权利保护,能够促进职工的住房公积金投诉事宜的高效解决,该单位对于符合条件的将成熟一件实施一件;对不完全符合条件但根据生效民事判决或行政判决可以确定公积金最终承担主体的,以及完全不符合条件的情形,也将考虑与劳务派遣单位、用工单位就之前的操作模式重新磋商,结合司法建议优化原有模式。

司法建议是人民法院坚持能动司法,依法延伸审判职能的重要途径。人民法院依法履行司法建议职责,有助于促进有关单位科学决策、完善管理、消除隐患,有效预防和减少社会矛盾纠纷。下一步,玄武法院将继续以司法建议“小切口”参与社会治理“大文章”,以做实能动司法展现人民法院的担当作为。